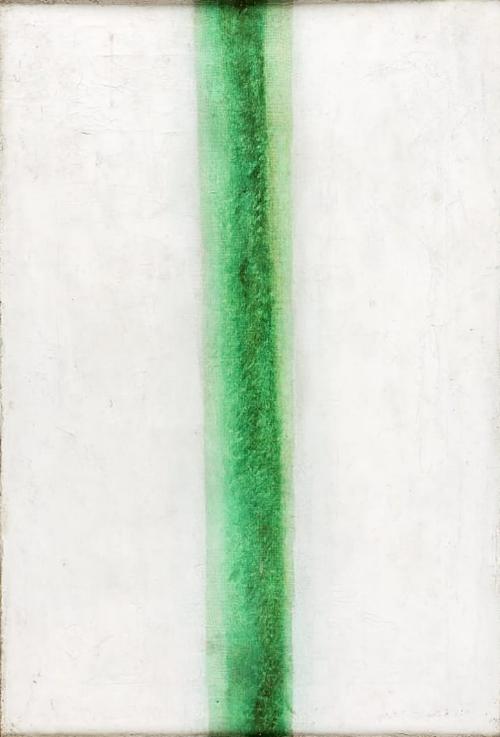

В истории искусства редко случаются моменты, когда одна картина переворачивает привычные представления о форме, цвете и пространстве. Ещё реже, когда этот жест совершается почти безмолвно, без манифестов, без громких заявлений. Именно такой работой стала «Зелёная полоса (Распылённый свет)» Ольги Розановой, созданная в 1917–1918 годах, в самом сердце исторической катастрофы и художественного переосмысления мира.

Сегодня это полотно по праву считается шедевром русского авангарда и одной из вершин беспредметной живописи XX века. Однако признание пришло не сразу. До 1970-х годов картина, как и её создательница, оставались в тени — забыты, упрощены, сведены к эпизоду в истории искусства. И лишь спустя десятилетия «Зелёная полоса» была открыта заново — не как очередной образец супрематизма, но как художественное явление, выходящее за пределы любого из направлений того времени.

Свет как живопись, цвет как пространство

Созданная на стыке жизни и смерти — Розанова умерла в 1918 году в возрасте всего 32 лет — «Зелёная полоса» стала итогом и кульминацией её творческого пути. Художница находилась тогда в процессе отхода от ортодоксального супрематизма, ищущего ясность и геометрию. Её интерес сместился к тому, что она сама называла «цветописью» — новой системой, в которой цвет становится не формой, не символом и не композицией, а самостоятельной реальностью, рассеянной в пространстве как свет.

Именно в этом и заключается новаторство Розановой. Её зелёная полоса — не фигура, не граница и не объект. Это распылённый луч, лишённый телесности, но обладающий силой пронизывать, растворять и раздвигать границы холста. Она не «пишет» форму, а испускает цвет — как бы освобождая его от материального носителя. Пространство картины становится не рамкой, а условностью, и цвет больше не подчинён изображаемому. В этом смысле «Зелёная полоса» — первая в русском авангарде работа, которая превзошла холст, вышла за его пределы.

Женский голос в авангарде

В контексте авангардного движения, где доминировали громкие имена мужчин — Малевич, Татлин, Лисицкий, Родченко — фигура Ольги Розановой долгое время оставалась в тени. Это особенно ярко проявилось в судьбе её главного шедевра. Пока «Чёрный квадрат» Казимира Малевича становился символом эпохи и своего рода «иконой» нового искусства, «Зелёная полоса» оставалась почти незамеченной.

Но именно в этой тишине таилась её сила. Искусствоведы всё чаще поднимают вопрос: почему Малевич, провозгласивший «конец живописи», не решил проблему фона? Почему его «Квадрат», несмотря на радикальность, остаётся всё ещё объектом в пространстве, а не самим пространством? Розанова сделала шаг дальше. Она стерла границу между цветом и светом, между плоскостью и бесконечностью. Это был тихий, но фундаментальный сдвиг парадигмы.

Названия и метаморфозы

Любопытно, что название картины в её современном виде — «Зелёная полоса» — появилось лишь в 1927 году, в инвентарной книге Ростовского музея, где хранится полотно. До этого оно фигурировало под разными именами: «Цветовая композиция», «Зелёная полоска», «Распылённый свет». Последний вариант, пожалуй, наиболее точно передаёт замысел художницы. Это не «полоса» как граница, а световое состояние, эффект, явление.

В этом же заключается и ключ к восприятию работы. Розанова не писала предмет. Она творила состояние, феномен, который невозможно охватить взглядом полностью. Отсюда возникает ощущение незавершённости — не потому, что картина недоделана, а потому что она принципиально бесконечна. Она не предполагает завершения, не даёт границы для восприятия.

Наследие вне канонов

«Зелёная полоса» — это прецедент в истории абстрактного искусства. Впервые в беспредметной живописи была поставлена и решена проблема метафизического пространства: как изображать не объект, а ощущение бытия, как передать не форму, а состояние света. Кубизм, футуризм, даже ранний супрематизм — все эти течения сохраняли связь с предметным миром. Розанова же сделала то, чего не делал никто: она отменила предмет, растворив его в свете.

Этим жестом она предвосхитила многие направления последующего абстрактного искусства — от цветового поля Марка Ротко до минимализма Барнетта Ньюмана. Но это предвосхищение не было сознательным пророчеством — это было честным, внутренним следованием логике собственного поиска.